摘要:公共服务动机是解释公共部门雇员行为的理论基础,受到了政府部门与公共管理学界的广泛关注,但国内外相关研究主要以官僚组织中的公务员为研究对象,鲜有文献针对我国基层自治中乡村干部的公共服务动机进行讨论。乡村干部的公共服务动机对于提升乡村公共领导力、实现良好的乡村治理绩效扮演着关键角色。本文基于James Perry的公共服务动机量表开发适用中国本土的问卷,选取东、中、西部各一个县,针对所有行政村村主任和村支书开展公共服务动机的问卷调查,并结合定性访谈资料,定量测度其公共服务动机并探究其影响因素。结果表明,中国乡村干部的公共服务动机在年龄、性别、学历等人口统计学变量上并没有显著差异,但在地区经济发展水平、工资收入认知和工作满意度等变量上存在显著差异和因果关系。本文的研究结论有助于丰富公共服务动机理论在中国适用性的认识,并且为转型期乡村治理中如何促进乡村干部公共服务动机、提升乡村公共领导力水平,从而推动我国乡村振兴具有重要的参考价值。

关键词:乡村干部;公共服务动机;公共领导力;乡村治理

作者简介:

王亚华(1976-),男,博士,清华大学公共管理学院教授、博士生导师,研究方向:公共事物治理与公共政策、中国国情与资源环境管理。Email: wangyahua@mail.tsinghua.edu.cn

舒全峰(1990-),男,清华大学公共管理学院博士生,研究方向:乡村治理,公共事务治理。Email: Shuquanfeng1990@163.com

Public Service Motivation of Village Cadres in China: Quantitative Measure and Influence Factors

Wang Yahua,Shu Quanfeng,

(School of Public Policy and Management, Tsinghua University, Beijing, 100084, China )

Abstract: Public service motivation is the theoretical basis to explain the behavior of public sector employees, and has attracted much attention from decision-making sectors and the scholars. However, the domestic and foreign related researches mainly take the civil servants in the bureaucratic organization as the research object, few literatures discuss the public service motive(PSM) of the village cadres in the autonomous grass-roots organizations. In fact, the village cadres' PSM plays a key role in promoting rural public leadership and achieving good performance in the rural governance of China. This paper developed a questionnaire which is applicable for Chinese context based on the PSM scale developed by James Perry, and selected three counties from east, central and west China respectively to carry out questionnaire survey of PSM for all the village cadres, and made a quantitative measure and qualitative analysis to explore the influencing factors. The results showed that there was no significant difference in the demographic variables such as age, gender, educational level and so on, but there were significant differences in regional economic development level, wage income perception and job satisfaction and causal relationship related to PSM. The conclusion of this paper is helpful to enrich the research results of the theory of PSM, and has important revelation value for how to strengthen the PSM construction of village cadres and realize the endogenous supply of rural public leadership during the period of transitional rural governance.

Keywords: Village Cadres, Public Service Motivation, Public Leadership, Rural Governance

一、引言

1995年美国学者Behn(1995)在公共管理的发展前景和趋势展望中,将动机问题(motivation)列为公共管理领域值得深入研究的三大主题之一。近年来,随着各国公共部门改革的推进,如何创新公共服务机制,增进公共部门工作效率,成为公共管理领域学者和实践者关注的重点(Perry & Wise, 1990)。随着新公共服务运动的兴起和官僚制改革的需要,国外学者对公共服务动机的研究也越来越多,主要聚焦在公共服务动机的界定与测量、公共服务动机的影响因素探究以及公共服务动机外在产出的分析三个方面(Vandenabeele et al., 2014)。西方学者有关公共服务动机理论的大量研究逐渐使得该理论成为一个颇有影响力的流派,其与韦伯式的官僚理论(traditional Weberian bureaucracy)、代表官僚理论(representative bureaucracy)和公共选择理论(public choice)共同构成西方描述官僚行为的四大理论流派之一(Wise & Recascino, 2004)。我国学者对公共服务动机的研究起步较晚,一直到2007年始有中文论文发表,但是直到现在,有关的中文文献累计只有几十篇,主要包括对公共服务动机的基础理论研究,例如公共服务动机定义、结构和测量方法,并且很多是对西方已有研究成果的介绍和评述(方振邦、唐健,2014;朱春奎 等,2012;叶先宝、李纾,2008;曾军荣,2008; 李小华,2007 );对公共服务动机的实证研究还较少,已有的研究主要是考察公共服务动机与工作满意度、组织或个人绩效的关系(陈振明、林亚清,2016;朱春奎 等,2012;寸晓刚,2013;李小华、董军,2012;朱光楠 等,2012),以及对公共服务动机理论在中国文化和社会情境下的初步探讨(李明,2014;刘邦成,2015)。

从国内外公共服务动机研究文献来看,已有研究把分析对象聚焦在政府部门、非营利部门、公共服务机构等公共部门雇员身上,例如:公务员、消防员、警察、护士、社工、教师、军人以及志愿者等(寸晓刚,2013;李小华、董军,2012;朱光楠 等,2012;叶先宝、赖桂梅,2011;Perry & Vandenabeele,2008; Kim,2011; Belle,2013; Brander & Andersen,2017; Loon & Leisink,2013; Kjeldsen & Jacobsen,2013),还鲜有研究关注乡村治理主体的公共部门雇员——乡村干部。对于基层社会高度自治的西方国家而言,乡村干部这一主体并不存在,因而属于是中国国情条件下的一种特定主体。“上面千条线,下面一根针”。在中国的广大农村,上级政策千头万绪,最后都要靠乡村干部这根“针”去落实。在某种程度上,乡村干部群体决定了中国农村基层社会治理的成效。因此,研究中国乡村干部的公共服务动机,是对当前公共服务动机实证研究对象的一个拓展,有助于深化现有公共服务动机理论的研究,同时对于推进国家治理体系现代化过程中的乡村治理变革有重要的理论和实践意义。本研究选取东、中、西部各一个县,对其所有行政村的村支书和村主任开展问卷调查,定量测度他们的公共服务动机水平,以此为基础深入分析中国乡村干部的公共服务动机特征。本文重点回答以下两个问题:在人口统计学变量上,中国乡村干部的公共服务动机存在哪些特征和差异?哪些因素会显著影响乡村干部的公共服务动机水平?

文章第二部分将回顾公共服务动机的现有理论,并在此基础上提出关于乡村干部公共服务动机的六条研究假设。第三部分说明样本与数据收集情况。第四部分定量分析和检验第二部分提出的研究假设。最后部分是本项研究的总结和展望。

二、公共服务动机理论与研究假设

(一)公共服务动机的概念与测量

尽管公共服务动机研究以公共行政学为主要研究视角,但它并非公共部门雇员特有。早在1979年,Rainey(1979)在比较企业员工和政府部门员工的动机时,就发现了私人部门与公共部门员工均存在提供公共服务的动机,并在1982年开始了首个以公共服务动机为主题的研究(Rainey, 1982)。但在Rainey的这两项研究中,他并没有正式提出公共服务动机(Public service motivation)这个概念,而是定义为公共服务道德(Public service ethic),之后的学者Staats(1988)在研究公共服务与公共利益时也采用的是这一定义。直到1996年,Perry(1996)才正式提出了“公共服务动机”这一用词。

对于公共服务动机到底是什么,在学术界仍然是一个备受争议的概念(Wright & Grant,2010; Moynihand et al., 2013)。Perry和Wise(1990)将其定义为“个人受主要或完全基于公共制度与组织的动机所驱使的倾向”,这也是目前最受认可的界定。Rainey和Steinbauer(1990)认为公共服务动机是“一种服务于团体、地方、国家或全人类利益的利他主义动机”,Simeone(2004)认为它是一种“公共服务的使命感、强烈的目标和承诺感、自我牺牲精神”,Vandenabeele(2007)则把公共服务动机精炼简洁地界定为“信念、价值和态度”,这些信念、价值和态度“超越了个人自利和组织利益,关注更大政治实体的利益,并通过公共互动,激励个人采取有目的的行为。尽管存在各种各样的定义,上述各种界定都有一个共同特征,即公共服务动机都和它对社会做出的贡献有关(Perry & Hondeghem, 2008)。本文采用Perry和Wise的定义,具体到本文的研究对象,是指乡村干部主要或完全基于公共制度与组织的动机所驱使的倾向,即在现有制度框架内的乡村治理过程中,乡村干部提供公共服务的动机。

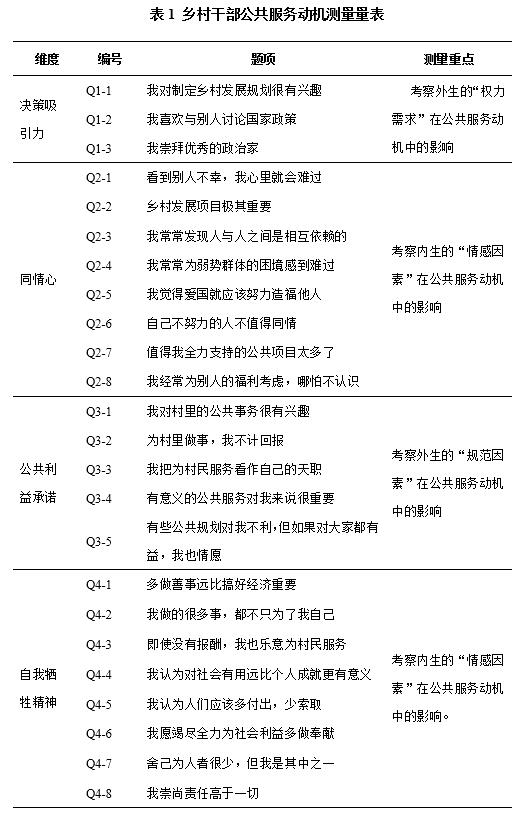

对于公共服务动机的构成与测量,同样也存在多种说法,但大都是基于Perry在1996年给出的定义上的一个变体(Vandenabeele et al., 2014)。Perry(1996)将公共服务动机操作化为4个维度,分别是“决策吸引力(Attraction to public policymaking)”,即基于理性的政治参与欲望;“同情心(compassion)”,如博爱的爱国主义(对公众的热爱与保护欲);“公共利益承诺(commitment to public interest)”,即对公共利益的承诺、公民责任、社会公平等规范性动机;“自我奉献精神(self-sacrifice)” ,即不计回报地为他人服务。在此基础上所开发出来的公共服务动机测量量表也成为学术界引用最广泛的问卷。大多数学者的定义和测量问卷基本上也是根据研究需要,在Perry的成果基础上进行一定程度的改进(Vandenabeele, 2008; Giauqued et al., 2012; Kim et al., 2013; Coursey & Pandey, 2007)。本研究所采用的调查问卷亦是基于Perry开发的24个题项的测量量表,同时考虑了中国国情条件加以本土化开发形成的(见下文表3-1)。

(二)公共服务动机影响变量及研究假设

Rainey(1979、1982)在比较企业员工和政府部门员工的动机研究中首先发现公共服务动机的存在,以及所表现出的不同点,例如公共部门员工不太看重金钱奖励而更看重利他与服务有关的动机,而对私人部门员工最重要的激励是高工资,其他学者的研究也得到了同样的结论(Wittmer,1991; Jurkiewicz et al., 1998)。Houston(2000)研究发现公共部门员工更看重工作所带来的成就感,而私人部门员工则更看重高收入、短工作时间等外在激励手段。Khojasteh(1993)对进入政府部门的高层管理者的调查结果显示,尽管他们大多数人的工资变低了,但他们并不在意是否得到补偿,寻找挑战和想要为公众服务是他们的最重要动机。但是公共服务动机非一成不变,而是随外部环境和内部认知的变化而变化。Jacobsen(2014) 等人以丹麦的数据研究发现,如果个体对某个命令型项目的认知程度越高,即在评价这个项目时,如果感知到的“命令”和“控制”越强,其公共服务动机水平就越低,反之亦然,这也就意味着,公共服务动机会因外部干预或内部认知而存在动机挤出效应(Motivation crowding out)或者动机挤入效应(Motivation crowding in)(Fery & Reto, 2001),从而影响公共服务动机水平。结合到中国乡村干部的工作环境,中国乡村干部的工资一直都不高,但是离职率却很低,在我们长年的实地调查中,鲜有发现因工资水平低而提出辞职的村干。这与中国乡村干部所在的村两委的属性有关系,村两委属于基层自治组织,村干部对村庄公共事务决策与村集体财产处置拥有较大的自由裁量权,在一定程度上为部分村干部提供了可能存在的其他收入来源,因此,可以推断工作本身所带来的工资收入多少对其公共服务动机水平的高低可能并无多大影响。但是乡村干部对工资收入水平的评价即收入认知可能会存在着个体间的差异,我们在实地访谈时,经常有村干部会以本村村民或其他村干的收入为例,来表达自己收入水平相对较低的不满,因此,工资收入认知作为一种外在干预对内在心理的影响,会影响公共服务动机水平。据此,我们提出如下假设:

假设1:工资收入水平差异不显著影响乡村干部的公共服务动机。

假设2:工资收入认知差异显著影响乡村干部的公共服务动机。

由于公共机构的多样性和相互依赖性(Scott, 2001),它会对个体的公共服务动机带来一种复杂的社会影响。Perry(1997)在1997年专门撰文分析了公共服务动机的前因,发现年龄、性别、学历水平对公共服务动机有影响。其他学者Tschirhart(1998)、Naff et al.(1999) 、Dehart et al.(2006)、Pandey et al.(2008)和Carpenter et al.(2012)等均研究发现了性别、年龄、个性特质等人口统计学变量对公共服务动机的影响。除了人口统计学变量等因素外, Brewer和Selden(1998)研究发现,公共服务动机受到工作承诺、个人绩效、成功感、工作满意度、组织绩效等多个因素的影响。据此,我们提出如下假设:

假设3:性别、年龄、学历等人口统计学变量显著影响乡村干部的公共服务动机。

假设4:工作满意度显著影响乡村干部的公共服务动机。

有学者的研究显示,公共服务动机还会受到特定组织因素的影响。Camilleri(2007)的研究表明,职位特性与公共服务动机存在显著影响,科层中的职位级别能够影响公共服务动机,且职位级别越高,公共服务动机不一定越高,低级别的雇员公共服务动机分值反而更高(席琳·斯玛莱斯 等,2014)。但一项中国学者的实证研究却发现,行政级别高的公务员比行政级别低的公务员有着更高的公共服务动机(张廷君,2012)。这些研究表明科层组织中的职务特性对公共服务动机存在显著影响。然而由于中国农村中的村两委属于基层自治组织,村干部均无行政级别,村支书、村主任或者支书兼主任的权力大小以及职责大小并无法理上的差异,实质上的差异也不具有规律性,因此,我们认为乡村干部的职务特性与科层组织中雇员的职务特性并不一样,并提出如下假设:

假设5:职务类别并不显著影响乡村干部的公共服务动机。

中国学者寸晓刚对大学生群体的公共服务动机水平进行测度和分析后发现,如果把大学生的成长地区,按经济发展水平从高到低进行排序,大学生的公共服务动机会随着经济发展水平的提高而提高(寸晓刚,2013)。这在一定程度上印证了马斯洛的需求层次理论,即公共服务动机作为一种为他人提供服务的动机,是一种自我实现的高级需要,而高级需要的释放是以低级基本需要得到满足的基础为先决条件的。据此,我们提出如下假设:

假设6:经济发展水平显著影响乡村干部的公共服务动机。

三、样本与数据收集

本研究采取问卷调查的方法,并通过访谈获得的质性资料辅助分析数据结果。为确保问卷各题项的准确性和无歧义,本研究在Perry设计的英文PSM(24)量表基础上进行了本土化处理以适合中国情景(如表1所示),采用五级李克特量表设计,由被试者根据自身感受选择非常不同意、不同意、中立、同意和非常同意五种答案,分别给予1 至5 分,得分越高则表示公共服务动机的水平越高。在加入相关人口统计学变量后对部分乡村干部进行了预调研,同时征求了有关专家的意见,最后形成正式调查问卷。为避免出现动机调查中常见的“偏好伪装”问题,我们在开展调研时,并没有在问卷中出现“动机”或“意愿”等字眼,而是以调研公共服务情况为名开展调查,在一定程度上有效解决了“偏好伪装”问题以确保测量的准确性。问卷的数据结果分析采用英文版SPSS19.0统计分析软件。

为真实调查中国乡村干部的公共服务动机特征,本研究在考虑到样本代表性和典型性的基础上,选取中国东、中、西部各一个县,分别为东部地区的福建SX县(SX,2011年人均GDP为47377元)、中部地区的湖北YX县(YX,2011年人均GDP为34197元)和西部地区的广西TD县(TD,2011年人均GDP为25326元),然后对这三县所有行政村的村支书、村主任开展问卷调查。这样选择的一个考虑是出于如下两点:首先,在省级层面,福建、湖北、广西均分别为东、中、西部地区的重点省份,具有一定的代表性和典型性;其次,SX县、YX县和TD县均为各自所在省份中的农业大县,农业农村的发展与乡村干部的公共服务和治理行为紧密相关。本研究问卷的填写方式为集中式匿名自填,问卷回收后采取人工录入的方式,并剔除无效问卷。三县一共发放问卷1092份,回收924份,有效问卷为756份,问卷有效回收率为69.23%。

四、数据分析及结果

(一)信度与效度检验

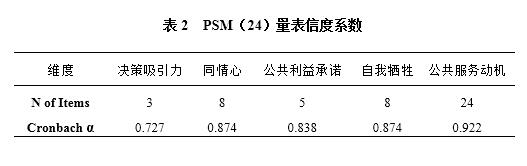

本研究所依据的Perry的PSM(24)量表,在学术界广受认可和采用。本研究据此开发的本土化问卷,开展了预调研并征求了专家意见,预试和修正了相关内容,保证了问卷的本土可操作性和效度。问卷数据返回后,经检验,本研究的因变量公共服务动机及其四个维度的Cronbach α值均在0.7以上(如表2所示),一般而言,如果量表的信度系数达到0.9以上,该量表的信度就较好,本研究中公共服务动机的信度系数达到0.922,说明本次问卷调查数据具有良好的信度。

(二)描述性统计与方差分析

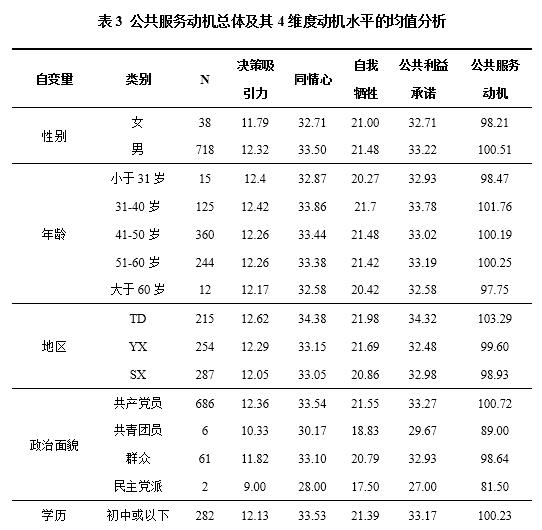

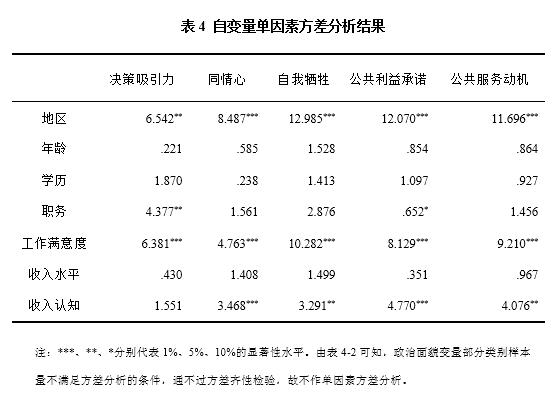

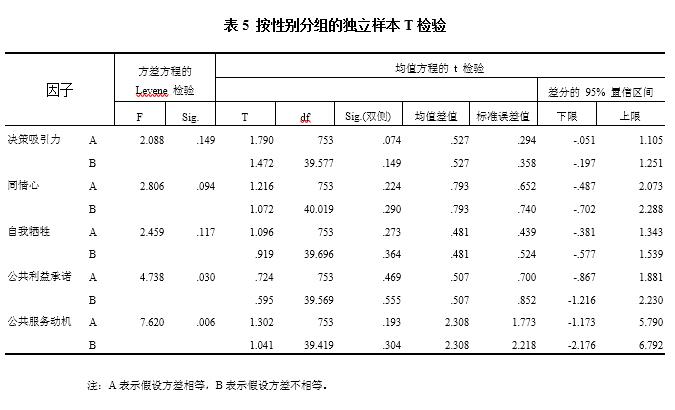

表3为乡村干部的公共服务动机水平及其4个子维度动机在相关自变量上的比较均值分析;表4为相关自变量单因素方差分析结果,均以自变量为分组变量,公共服务动机及其4个子维度动机水平为检验变量;表5为二分变量性别变量的两独立样本T检验结果。根据表3、表4以及表5的数据分析结果,可以勾勒出中国乡村干部公共服务动机的若干特征。

1.乡村干部的公共服务动机在地区经济发展水平上存在显著差异

在经济发展区域特征上,西部TD县乡村干部的公共服务动机水平(103.3)高于中部YX县(99.6),中部YX县高于东部SX县(98.9),且TD县乡村干部的公共服务动机水平显著高于其他两县。在4个子维度动机上,也呈现出了同样的变化规律,且单因素方差分析的结果显示,在公共服务动机及其4个子维度动机上,均存在显著的差异性。意味着就本研究的样本情况而言,乡村干部的公共服务动机水平与地区经济发展水平呈一定的负相关关系。其原因在于地方政府的政策注意力会影响公共部门雇员的工作重点,经济发展水平越高的地区其公共部门的雇员更关注经济发展工作,因而与其服务对象的接触会相对较少;而经济发展水平低的地区往往面临着社会保障、社会救济等大量福利性的工作,公共部门的雇员与其服务对象的接触会比较多,因而其更容易产生“同情心”、“公共利益承诺”和“自我牺牲精神”动机(Anderfuhren et al., 2014)。中国乡村干部承担着大量的基层治理工作,乡村社会的福利性工作例如评估低保、发放救助物品或资金、贫困户帮扶等工作更容易在经济发展水平较低的地区存在,因此,地区经济发展水平越低,乡村干部承担的福利性工作越多,与其服务对象的接触也越多,进而可能会产生更高的公共服务动机水平。笔者本人曾对多个贫困地区的乡村干部进行深度访谈,多数干部均表示因为扶贫工作的缘故,跟老百姓的频繁沟通、为贫困户办事有助于融洽干群关系,“会让自己更有存在感和满足感”,而且深入了解一些贫困家庭的情况后,心里会产生更强烈的同情心,“总觉得自己作为一个党员必须得为这些贫困百姓做点啥”。由此可知,地区经济发展差异会通过影响乡村干部与村民的接触频率进而影响公共服务动机。

2. 乡村干部的公共服务动机在性别上差异不显著

在性别特征上,男性乡村干部的公共服务动机水平(100.4)高于女性乡村干部(99.9),但差异并不显著。进一步的两独立样本T检验结果(表4-4)表明,在4个子维度动机上,仅有决策吸引力动机在10%的显著水平下存在显著差异(sig=0.074)。总体而言,这一发现与一般的经验认知相反,中国传统“男主外、女主内”的男权文化和儒家文化中对女性“遵守妇道”、“相夫教子”的要求在无形中将农村妇女隔离于政治生活之外,并在乡村治理中将其边缘化,使得我们在感性上容易认为农村妇女公共服务动机水平低,不适合参政,也不会像一般的男性干部那样有很强的动力去参与政治,为公众提供服务。但是我们的调研结果却表明,男性乡村干部与女性乡村干部的公共服务动机并不存在显著差异。2014年7月我们在四川眉山和乐山地区开展社会调查时,发现当地有大量的乡村女干部,在被问及为何愿意竞选村干部时,某女村支书表示“女人能顶半边天,男干部能做的事我们女干部哪个不能做?大家都是干一样的工作,而且我们跟村民打交道起来更有亲和力,村民更信得过我们……男人们大多都出去打工了,我们女人来当干部就想更多地为村里的发展做点事嘛,而且也能更好的保护我们妇女的权益。”这一个案在一定程度上佐证了农村女性同样也会有较高的公共服务动机。

3. 乡村干部的公共服务动机在年龄、学历、职务上差异不显著

在年龄特征上,随着年龄的增加,乡村干部的公共服务动机水平呈现出倒U型的特征。其中31-40岁年龄段的乡村干部公共服务动机水平最高(101.76),60岁以上的最低(97.75),30岁和30岁以下的第二低(98.47)。这也说明乡村干部公共服务动机水平与年龄之间并不存在显著的线性正相关或负相关关系。

在学历特征上,初中或初中以下学历(100.23)与高中或中专学历(100.24)人群的公共服务动机水平几乎无差别,但未上过大学的人群其公共服务动机水平与上过大学的存在一定差异,其中上过大学专科的最高(101.78),但大学本科学历的公共服务动机水平最低(97.27)。不过单因素方差分析结果表明,所有维度的公共服务动机水平在学历上并不存在显著的差异性。

在职务特征上,村主任的公共服务动机水平最低(99.79),村支书其次(100.85),支书兼任主任“一肩挑”的公共服务动机最高(101.62)。单因素方差分析结果表明,三类职务中,只有决策吸引力动机存在5%水平下的显著差异,公共利益承诺动机存在10%水平下的显著,公共服务动机及其他2个子维度动机均不存在显著的职务类别差异。由于我国实行村民自治,乡村干部作为基层自治组织的领导者并不具有行政级别,在理论上无论是支书还是主任,亦或是“一肩挑”,他们的权力大小是同等级的;但在实际中,支书主任“一肩挑”使得其缺乏有效的权力监督,并不利于基层民主的发展。方差分析的结果表明,“一肩挑”只跟决策吸引力动机高度相关,而跟总体的公共服务动机水平并不存在显著相关性。

4. 乡村干部公共服务动机水平在工资收入水平上不存在显著差异

尽管有许多研究发现,收入水平与公共服务动机存在显著的相关关系,但单因素方差分析结果表明,乡村干部的公共服务动机及其4个子维度动机在收入水平上并不存在显著的差异,这也意味着乡村干部的工资收入水平与公共服务动机并不显著相关。我们在调研地YX县对乡村干部开展焦点小组访谈时,特意根据村庄规模的大小、村庄类型(山区贫困村、平原村、城乡结合部村)这两个影响工资收入水平的因素邀请了若干村主任、村支书参与了访谈,尽管各自工资收入水平不一样,但从访谈结果来看,并不存在规律性的公共服务动机水平变化。例如有来自贫困村的低收入干部和来自城乡结合部村的高收入干部,在访谈中都有表现出强烈的公共服务动机,而同样也有其他来自城乡结合部村的高收入干部和来自平原村的中等收入干部在公共服务意愿上反倒有些消极。因此,在某种程度上,我们能判断工资收入水平跟公共服务动机相关性不显著,单因素方差分析的结果也证明了这一点。

5. 乡村干部公共服务动机在工资收入认知上存在显著差异

收入认知是对收入水平的一个相对评价,即主观上认为收入水平的相对高低程度,对于乡村干部来讲,由于村庄“熟人社会”的缘故,其参照物通常为村庄内村民的平均收入。描述性统计显示,认为收入一般的乡村干部其公共服务动机水平最低(98.95),认为收入较低(102.28)和认为收入较高(102.27)的人群公共服务动机水平几乎无差异。进一步的单因素方差分析结果表明,乡村干部的公共服务动机及其除了决策吸引力动机外的3个子维度动机均存在收入认知上的显著差异。在广西TD县调研期间,我们对一位贫困村的村支书进行了深度访谈,其月工资收入水平为1200元且无其他来源收入,但在访谈中他表示尽管他收入只有1200元,但是相对于普遍贫困的村民们来讲,他这一收入算是较高而且又稳定的收入,因此,他“感到还不错,想一直当支书,镇上领导也满意。”而在另外一个村的调研中,村支书因为“工资收入都还没有村民们高,说的话都没人听”而不愿意管过多的村庄事务,即便是有村民非法卖血其也不愿意出面劝阻。从这两个个案上能够发现工资收入认知与公共服务动机的相关性,其因果关系还有待后文进一步检验。

6. 乡村干部公共服务动机水平在工作满意度上呈现显著差异

描述性统计显示,在工作满意度特征上,乡村干部的公共服务动机水平呈现出了U型特征。对工作满意度说不清的人,其公共服务动机水平最低(97.61),对工作很满意的人(106.33)拥有最高的公共服务动机。进一步的单因素方差分析结果表明,乡村干部的公共服务动机及其4个子维度动机均存在工作满意度上的显著差异。而工作满意度与公共服务动机水平是否存在因果关系,则还需要做进一步的回归分析。

(三)回归分析

在第四部分第二小节中,本文分析了乡村干部的公共服务动机在相关自变量上的组间差异,接下来我们以公共服务动机作为因变量,地区、性别、年龄、学历、工资收入水平、工资收入认知、工作满意度作为自变量做多元线性回归分析,以考察这些自变量与因变量之间的因果关系。回归结果如表6所示:

由表6可知:共线性诊断因子VIF均小于10,说明自变量间不存在共线性;对所建立的回归方程进行整个模型检验,结果可知,按照α=0.05的水准,所建立的回归方程F=8.445,P<0.05,整个方程具有统计学意义,通过了检验;调整R2=0.102,说明所建立的回归方程自变量能够解释因变量公共服务动机变异的10.2%。对自变量回归系数的检验可知,自变量地区、工资收入认知、工作满意度具有统计学意义(P<0.05),其中,在控制相关变量后,地区经济发展水平对乡村干部的公共服务动机具有显著负向影响;工资收入认知、工作满意度对公共服务动机具有显著正向影响;其他自变量对公共服务动机具有不显著影响。

由回归分析结果可知,工资收入水平并不显著影响乡村干部的公共服务动机水平(P=0.507),因此假设1通过验证,即乡村干部的公共服务动机与他们的工资收入水平并不存在统计学意义上的因果关系;但工资收入认知对公共服务动机水平存在显著的正向影响(P=0.006),意味着对自己的收入在主观上越满意、评价越高的乡村干部,会给其带来更高的公共服务动机,因此假设2通过验证;人口统计学变量中年龄(P=0.267)、性别(P=0.285)、学历(P=0.968)等自变量与公共服务动机水平存在负相关,但均不显著,因此假设3未通过验证,而这与国外学者对公共服务动机研究的普遍结论正好相反;工作满意度(P=0.000)对公共服务动机存在显著的正向影响,随着工作满意度的提高而提高;职务类别的单因素方差分析结果中,公共服务动机的差异性不显著,因此,假设4、假设5通过验证;除此之外,地区经济发展水平(P=0.001)对公共服务动机有显著负向影响,意味着地区经济发展水平越高的地区公共服务动机水平反而越低,因此,假设6通过验证。

尤为值得注意的一点是,回归分析结果表明,乡村干部的工资收入水平并不显著影响公共服务动机,而其工资收入认知则存在显著影响,这与前文中单因素方差分析的结果相匹配,这也是本研究的一个重要发现。工资收入水平的高低对乡村干部公共服务动机影响不显著,这已经在以往针对中国政府公务员的研究中得到验证(Liu & Tang,2011),但这并不意味着收入因素就对公共服务动机没有显著影响,本文的研究即发现乡村干部对收入水平的评价(即收入认知)对其公共服务动机水平的影响非常显著。

中国农村是一个熟人社会,作为拥有“国家代理人”和“农村当家人”双重身份的乡村干部对村民的基本情况都有一定的了解(徐勇,1997),知道村民们大致的收入水平,根据亚当斯的公平理论(Equity Theory),内部公平感、外部竞争力、个人贡献多少以及公平的薪酬都会对收入的认知有影响(Adams, 1963)。中国的特殊国情决定了乡村干部既是从事农业生产的普通农民,又是乡村治理组织中的领导者,获得的这份额外收入提高了其相对收入水平,通过与“熟人社会”内的其他村民进行比较,在一定程度上能够影响其内部公平感,进而也影响其公共服务动机。这种“熟人社会”特征的影响机理在我们的另一项有关农村集体行动的研究中也进一步得到了验证。

五、研究结论与政策启示

(一)主要结论

基于本研究的定量分析发现,中国乡村干部的公共服务动机存在一定的组间差异,具体表现在地区、性别、年龄、学历、职务、收入水平、收入认知和工作满意度等多个维度上。比较均值分析、两样本独立T检验、单因素方差分析以及回归分析的结果表明,乡村干部公共服务动机水平存在地区经济发展水平、工资收入认知以及工作满意度特征上的显著差异和因果关系,性别、学历、年龄、职务类别、工资收入水平等特征上的差异则并不显著,且因果关系也不显著。主要的发现归纳如下。

第一,在人口统计学特征上,乡村干部的公共服务动机水平在年龄上呈现倒U型的特征,在学历、职务类别上也存在较大的组间差异,但均不显著;男性与女性乡村干部的公共服务动机水平非常接近,且也不存在显著差异。

第二,在经济社会特征上,地区经济发展水平对乡村干部的公共服务动机存在间接但显著的负向影响,这可能是因为,公共部门雇员与其服务对象的频繁接触可以产生并促进公共服务动机的提高;乡村干部公共服务动机水平在工资收入水平上的组间差异并不明显,工资收入水平并不影响公共服务动机。

第三,在主观感知特征上,乡村干部的工资收入认知显著正向影响公共服务动机,这与中国农村“熟人社会”中个体容易被内部公平感影响有关,一个优越的相对收入水平比一个较高的绝对收入水平更能影响公共服务动机;此外,乡村干部的工作满意度也显著正向影响公共服务动机。

(二)政策启示

作为提供一线公共服务的公共部门雇员,乡村干部这一特殊群体在中国基层治理中发挥着关键作用,当前我国乡村治理中普遍出现公共事务衰败与集体行动困境,一个重要的原因就是基层治理中公共领导力的缺失。而公共服务动机作为公共领导力的基础,从公共服务动机视角出发,探索如何激发中国乡村干部投身乡村公共服务事业与实现公众利益的决心、毅力和热情,如何促进乡村干部的公共服务动机,提升乡村公共领导力水平,改进乡村治理的绩效,已成为中国公共管理学界需要直面的重大问题,也是当前我国深入推进乡村治理能力和治理体系现代化的紧迫任务。本研究的发现可以为此提供如下政策启示。

第一,加强基层乡村干部与群众的密切联系有助于提高乡村干部的公共服务动机和公共领导力。从包产到户到废除农业税,再到全面放开二胎,我国基层乡村干部与群众的经济社会联系在逐步减弱,干群交集日趋减少。相较于以往,交集的减少使得乡村干部在日常工作中对群众利益诉求、村庄公共利益的切身感知越来越弱,也缺乏足够的动力和意识去为村庄提供更好的公共服务。通过制定相关政策,以村庄文体活动、环境整治、民主政治参与等公共事务为平台密切干群联系可以提高乡村干部的公共服务动机,这也是中国共产党从群众中来到群众中去这一“群众路线”的重要体现。

第二,重视培育和发挥农村妇女的公共服务动机与公共领导力在转型期乡村治理中的重要作用。当前我国农村青壮年劳动力尤其是男性劳动力大量外流,农村社会精英加速流失,村庄内部领导力供给严重不足。以往的政策和学术层面都将农村妇女简单视为留守群体,而非治理主体,更未将其视为乡村治理中领导力资源的重要来源和储备。然而,我们的定性和定量研究均显示男女乡村干部的公共服务动机并没有显著的差异,因此,在转型期乡村治理中,必须转变思想观念,在大量的农村妇女中,重视发掘和培育乡村女干部,促进乡村公共领导力的内生与强化。

第三,重视“熟人社会”文化特征,为乡村干部提供一份具有乡村社会内部竞争力的薪酬,从而增强乡村干部的公共服务动机。我们的研究发现,影响乡村干部公共服务动机的不是绝对收入水平,而是建立在相对收入水平上的收入认知。为乡村干部提供一份具有乡村社会内部竞争力的薪酬,例如略高于当地平均收入水平,就可能较为显著地增强乡村干部的内部公平感,进而产生更高的公共服务动机,也提升其公共领导力。这也可能是缓解乡村干部因感觉回报不公而沦为杜赞奇所指的“赢利型经纪(entrepreneurial brokerage)”,利用所掌握的权力资源进行“寻租”的有效举措。

第四,努力改善乡村干部工作条件,提升工作满意度,进而提高其公共服务动机。工作满意度对于公共服务动机的正向影响已是政策和学者共识,因此,提升乡村干部的工作满意度对于提高其公共服务动机具有非常关键的作用。然而,在现实中,“上面千条线,下面一根针”的工作方式使得乡村干部长期处于疲于应付的状态,随时还要面临来自上级政府部门的诸如精准扶贫、农田水利等各种各样的检查以及问责,再加上福利保障欠缺,一些山区、库区村庄工作条件差,缺乏必要的软硬件设备,乡村干部的工作积极性和满意度受到极大影响,容易产生懈怠和反感心理。因此,政府部门极其有必要调配财政资源,改善乡村干部工作条件;加强物质关怀和精神关心,提升乡村干部工作满意度,从而提升公共服务动机和公共领导力。

总之,加强乡村干部公共服务动机建设,提升乡村干部公共服务动机水平,进而提升公共领导力,对于转型期增进我国乡村治理具有十分重大的理论意义和现实价值,未来需要在这个方向上开展更多深入的研究。

参考文献

(1) Adams J. S., 1963, “Toward an Understanding of Inequity”, Journal of Abnormal & Social Psychology, 67(5), pp.422-436.

(2) Anderfuhren B. S., Varone F., Giauque D., 2014, “Policy environment and public service motivation”, Public Administration, 92(4), pp.807-825.

(3) Behn R D., 1995, “The Big Questions of Public Management”, Public Administration Review, 55(4), pp.313~324.

(4) Belle Nicola., 2013, “Experimental Evidence on the Relationship between Public Service Motivation and Job Performance”, Public Administration Review, 73(1), pp.143-153.

(5) Brander M., Andersen L. B., 2013, “Does Deployment to War Affect Public Service Motivation? A Panel Study of Soldiers Before and After Their Service in Afghanistan”, Public Administration Review, 73(3), pp.466-477.

(6) Brewer G. A., Selden S. C., 1998, “Whistle blowers in the federal civil service: New evidence of the public service ethic”, Journal of Public Administration Research & Theory, 8(3), pp.413-413.

(7) Camilleri E., 2007, “Antecedents affecting public service motivation”, Personnel Review, 36(3), pp.358-377.

(8) Carpenter J, Doverspike D., Miguel R. F., 2012, “Public service motivation as a predictor of attraction to the public sector”, Journal of Vocational Behavior, 80(2), pp.509–523.

(9) Coursey D. H., Pandey S. K., 2007, “Public Service Motivation Measurement Testing an Abridged Version of Perry's Proposed Scale”, Administration & Society, 39(5), pp.547-568.

(10) Dehart D. L., Marlowe J., Pey S. K., 2006, “Gender Dimensions of Public Service Motivation”, Social Science Electronic Publishing, 66(6), pp.873-887.

(11) Frey B. S., Reto J., 2001, “Motivation Crowding Theory”, Journal of Economic Surveys, 15(5), pp.589-611.

(12) Giauque D., Ritz A., Varone F., Anderfuhren B., 2012, “Resigned but satisfied: the negative impact of public service motivation and red tape on work satisfaction”, Public Administration, 90(1), pp.175-193.

(13) Houston D. J., 2000, “Public-Service Motivation: A Multivariate Test”, Journal of Public Administration Research & Theory, 10(4), pp.713.

(14) Jacobsen C. B., Hvitved J., Andersen L. B., 2014, “Command and motivation: how the perception of external interventions relates to intrinsic motivation and public service motivation”, Public Administration, 92(4), pp.790-806.

(15) Jurkiewicz C. L., Tkm Jr., Brown R. G.,1998, “Motivation in Public and Private Organizations: A Comparative Study”, Public Productivity & Management Review, 21(3), pp.230-250.

(16) Khojasteh M., 1993, “Motivating the Private vs. Public Sector Managers”, Public Personnel Management, 22(3), pp.391-401.

(17) Kim S., 2011, “Testing a Revised Measure of Public Service Motivation: Reflective versus Formative Specification”, Journal of Public Administration Research & Theory, 20(3), pp.521-546(26).

(18) Kim S., Vandenabeele W., Wright B. E., 2013, “Investigating the Structure and Meaning of Public Service Motivation across Populations: Developing an International Instrument and Addressing Issues of Measurement Invariance”, Journal of Public Administration Research & Theory, 23(1), pp.79-102.

(19) Kjeldsen A. M., Jacobsen C B., 2013, “Public Service Motivation and Employment Sector: Attraction or Socialization?”, Journal of Public Administration Research & Theory, 23(4), pp.899-926.

(20) Liu B., Tang T. L., 2011, “Does the Love of Money Moderate the Relationship between Public Service Motivation and Job Satisfaction? The Case of Chinese Professionals in the Public Sector”, Public Administration Review, 71(5), pp.718-727.

(21) Loon V., Leisink N., Vandenabeele W., 2013, “Talking the talk of public service motivation”, International Journal of Public Administration, 36(12), pp.1007-1019.

(22) Moynihan D. P., Vandenabeele W., Blom H. J., 2013, “Debate: Advancing public service motivation research”, Public Money & Management, 33(4), pp.288-289.

(23) Naff K. C., Crum J., 1999, “Working for America Does Public Service Motivation Make a Difference?”, Review of Public Personnel Administration, 19(4), pp.5-16.

(24) Pandey A, Pandey G. C., Aswath P. B., 2008, “Synthesis of polylactic acid–polyglycolic acid blends using microwave radiation”, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 1(3), pp.227–233.

(25) Perry J L., Wise L R., 1990, “The Motivational Bases of Public Service”, Public Administration Review, 50(3), pp.367~373.

(26) Perry J. L., 1996, “Measuring public service motivation: An assessment of construct reliability and validity”, Journal of Public Administration Research & Theory, 6(1), pp.5.

(27) Perry J. L., 1997, “Antecedents of public service motivation”, Journal of Public Administration Research & Theory, 7(2), pp.181-197.

(28) Perry J. L., Hondeghem A., 2008,‘Editors’ Introduction’, in J.L. Perry and A. Hondeghem (eds), Motivation in Public Management:The Call of Public Service. Oxford: Oxford University Press.

(29) Perry J. L., Vandenabeele W.,2008, The Behavioral Dynamics of Public Service Motivation, in J.L. Perry and A. Hondeghem(eds), Motivation in Public Management: The Call of Public Service, Oxford: Oxford University Press, pp.56–79.

(30) Rainey H. G., 1979, “Perceptions of Incentives in Business and Government: Implications for Civil Service Reform”, Public Administration Review, 39(5), pp.440-448.

(31) Rainey H. G., 1982, “Reward Preferences among Public and Private Managers: In Search of the Service Ethic”, American Review of Public Administration, 16(4), pp.288–302.

(32) Rainey H. G., Steinbauer P., 1999, “Galloping Elephants: Developing Elements of a Theory of Effective Government Organizations”, Journal of Public Administration Research & Theory, 9(1), pp.1.

(33) Scott W. R., 2001, Institutions and Organizations, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

(34) Simeone A. E., 2004, The Ideal of Public Service: The Reality of the Rhetoric, Dissertation Abstracts International, Volume: 65-02, Section: A, page: 0695.;Chair: John A. Rohr.

(35) Staats E. B., 1988, “Public Service and the Public Interest”, Public Administration Review, 48(2), pp.601-605.

(36) Tschirhart M., 1998, “Understanding the Older Stipended Volunteer: Age-related Differences between Americorps Members”, Public Productivity and Management Review, 22(1), pp.35-48.

(37) Vandenabeele W., 2007, “Toward a public administration theory of public service motivation”, Public Management Review, 9(4), pp.545-556.

(38) Vandenabeele W., 2008, “Government calling: public service motivation as an element in selecting government as an employer of choice”, Public Administration, 86(4), pp.1089-1105.

(39) Vandenabeele W., Brewer G. A., Ritz A., 2014, “Past, Present, and Future of Public Service Motivation Research”, Public Administration, 92(4), pp.779-789.

(40) Vandensbeele W., Brewer G A., Ritz A., 2014, “Past, present, and future of public service motivation research”. Public Administration, 92(4), pp.779~789.

(41) Wise., Recascino L., 2004, “Bureaucratic Posture: On the Need for a Composite Theory of Bureaucratic Behavior”, Public Administration Review, 64(6), pp.669~680.

(42) Wittmer D., 1991, “Serving the people or serving for pay: Reward preferences among government, hybrid sector, and business managers”, Public Productivity & Management Review, 14(4), pp.369-383.

(43) Wright B. E., Grant A. M., 2010, “Unanswered Questions about Public Service Motivation: Designing Research to Address Key Issues of Emergence and Effects”, Public Administration Review, 70(5), pp.691– 700.

(44) 曾军荣:《公共服务动机:概念、特征与测量》,《中国行政管理》,2008年第2期。

(45) 陈振明、林亚清:《政府部门领导关系型行为影响下属变革型组织公民行为吗?——公共服务动机的中介作用和组织支持感的调节作用》,《公共管理学报》,2016年第1期。

(46) 寸晓刚:《新一代大学生群体公共服务动机的实证研究》,《中国行政管理》,2013年第3期。

(47) 方振邦、唐健:《公共服务动机理论及其应用研究述评》,《公共管理与政策评论》,2014年第3期。

(48) 李明:《公共服务动机的跨文化研究及其中国文化本位内涵》,《心理研究》,2014年第3期。

(49) 李小华、董军:《公务员公共服务动机对个体绩效的影响研究》,《公共行政评论》,2012年第1期。

(50) 李小华:《西方公共服务动机研究》,《理论探讨》,2007年第3期。

(51) 刘邦成:《中国情境下的公共服务动机研究》,上海交通大学出版社,2015年。

(52) 席琳·斯玛莱斯、克莱尔·艾迪·加玛索、李倩:《所有人都是公共服务驱动吗?——公共服务动机与职级关系探析》,《国际行政科学评论:中文版》,2014年第1期。

(53) 徐勇:《村干部的双重角色:当家人与代理人》,《二十一世纪(香港)》,1997年第7期。

(54) 叶先宝、赖桂梅:《公共服务动机:测量、比较与影响——基于福建省样本数据的分析》,《中国行政管理》,2011年第8期。

(55) 叶先宝、李纾:《公共服务动机:内涵、检验途径与展望》,《公共管理学报》,2008年第1期。

(56) 张廷君:《公务员公共服务动机维度差异的本土化分析——基于福建的调查》,《西安电子科技大学学报:社会科学版》, 2012年第3期。

(57) 朱春奎、吴辰、朱光楠:《公共服务动机研究述评》,《公共行政评论》,2012年第5期。

(58) 朱光楠、李敏、严敏:《公务员公共服务动机对工作投入的影响研究》,《公共行政评论》,2012年第1期。

(来源:《管理世界》 2018年第2期)

|

|||

| 版权所有:清华大学中国农村研究院

Tel:86-10 62773526 Fax:86-10 62796949 Email:cirs@mail.tsinghua.edu.cn |

|||